今回は毎日の活動の1つである「帰りの会」の指導案の書き方をご紹介します。

担当クラスは5歳児を想定して書いてみましたよ。

実は私も実習生のときに部分実習で「帰りの会」をしました!

(緊張したな・・・笑)

5歳児クラスならではのねらいや配慮する点もご紹介するので、参考にしてみてくださいね。

指導案を書くときのポイント

「帰りの会は何のための活動なのか」を頭に入れながら指導案を書くと良いですよ。

声のかけ方、子どもの様子に合わせた対応も、ねらいが定まっていることで活動に統一感が出ます。

年長クラスの5歳児だからこそできるねらいを、考えてみると良いですね。

実習で入っているクラスの先生を真似てみるのも1つ。

活動時間が短い「帰りの会」ですが、一つひとつねらいをつけてみると、活動内容が濃くなるので試してみてくださいね。

帰りの会指導のポイント

・発表をする子、話を聞く子の立ち位置には気をつけましょう。

年長クラスの5歳児ですが、堂々と発言できる子もいれば、恥ずかしくて声が小さくなる子もいます

・子どもたちが帰りの会に集中できるよう、スペースは適度な広さを心がけましょうね。

・1日の終わりの活動なので、「今日は楽しかったな!」「明日も楽しみだな~」と思えるような、帰りの会になると良いですね。

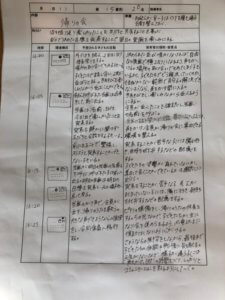

指導案見本

年齢:5歳児

人数:20名

ねらいの例

- 一日を振り返り、楽しかったことを友だちと共有することを喜ぶ

- 自分で決めた目標を発表することで翌日の登園を楽しみにする

予想される子どもの活動の例

- 片づけを終え、2列になり体育座りをする

- 場所の取り合いでもめる子もいる

- 子どもたちで話し合い、2列に並ぼうとする

- 手遊びを楽しみながら並ぶことができる

- 名前を呼ばれた当番は返事をして前に出る

- 当番は名前、日付、今日一日で楽しかったことを発表する

- 発表を静かに聞けず、友達と会話する子もいる

- 前に出ることで緊張し、すらすらと発表できない子もいる

- 当番が明日の当番の名前を呼び、呼ばれた子は前へ出る

- 明日の当番は明日の目標を発表し、元の場所へ戻って座る

- 当番のかけ声で全員が立ち、帰りのうたを歌う

- 大きな声でさようならの挨拶をし、合同保育へ移行する

保育者の援助・留意点の例

- 決められた並び順がなければ、自由な順番で横2列になるよう声をかける

- 場所の取り合いでもめてしまう子もいるが、子どもたちでどう解決していくのか、怪我がない範囲で見守る

- 解決できないようなら声をかけ間に入る

- 手遊びをし、楽しみながら並べるようにする

- 全員が並べたことを確認し、当番の名前を呼ぶ

- 当番の話を聞かず、会話に夢中になっている子には声をかけ、全員が帰りの会に集中できる環境を整える

- 発表することが苦手な子には隣に行き、気持ちを代弁するなどの配慮をする

- 子どもたちの姿勢が崩れていないか、集中して聞くことができているかを確認しつつ見守る

- 発表することが苦手な子、考えがまとまっていない子には隣に行き、気持ちを代弁するなどの配慮をする

- ピアノの準備をし、帰りのうたの伴奏をする

- 5歳児なので子どもたちが主になり会を進められるよう、必要以上に援助はしないよう心がける

- さようならの挨拶をしながら最後まで子どもたちの体調や感情に気を配る

- 元気がないなど、様子が違う子には声をかけ、1対1の時間をつくり、しっかりとコミュニケーションを取るようにしていく

指導案を書いてみると意外なねらいがあることに気づいた方もいると思います。

帰りの会は20分ほどで終わることが多いです。

その20分で子どもたちにとって大切なことを、どれだけ伝えられるか考えてみてくださいね!

時間に余裕があると、大人も子どもも落ち着いて活動に取り組むことができます。

指導案を書き終わったら一度頭の中でイメージして、詰め込みすぎていないか確認してみましょうね。